盛夏时节,暴雨、闷热、暴晒天气开启循环模式,不利的天气因素为生活垃圾分类工作带来挑战,厨余垃圾比其他季节会更快发酵腐烂散发恶臭。相对于楼房小区,平房区垃圾桶站的位置离房屋更近,居民摆脱垃圾桶恶臭的愿望更强烈,确保垃圾不落地就显得更为必要。从6月底至7月初,记者追踪胡同垃圾分类不落地工作的开展,体验“不落地”对于分类工作人员与居民来说,意味着怎样的改变。

汪芝麻胡同内,环卫人员正在指导居民进行垃圾投放。

分类指导员“工作是累了点,但更有效果”

东城区景山街道汪芝麻胡同历史悠久,这条多米长的老胡同里住着户、多位居民,上班族、老年人约各占一半,年轻人希望垃圾桶离自家远点,老人希望垃圾桶近点但别挨着自己家,垃圾分类怎么搞、桶站怎么设置一直是众口难调的事。居民们告诉记者,下雨时,雨水会把垃圾桶里的油污冲得到处都是,腥臭难闻。

近两周来在属地景山街道推动下,汪芝麻胡同改变了垃圾投放办法,在景山街道辖区内率先试行了垃圾分类不落地的投放模式。6月29日,记者跟随景山街道市民诉求处置中心副主任息伟来到了汪芝麻胡同,汪芝麻胡同实行垃圾分类不落地后,居民们的垃圾改为定时投放。每天一早一晚,由垃圾回收车辆上门收垃圾,并由垃圾分类指导员现场指导居民分类。

正聊着垃圾分类工作的变化,用于垃圾分类的三轮车已经从胡同口开到了近前,垃圾分类指导员邓大姐紧随其后。这位邓大姐记者曾见过,早在去年垃圾分类工作刚刚开展时,她便在这里工作了。上次采访时,她正在胡同口发放垃圾分类的宣传手册,她说现在要“跟车跑”了,和居民面对面指导垃圾分类,“累是累了点,但是更直接,更有效果。”

“阿姨您看,骨头不是厨余垃圾,要放在其他垃圾这一堆……”三轮车每来到一个院落门口,居民们就前来排队投放垃圾,邓大姐现场讲解,居民跟着做。遇到行动不太灵便的老人,邓大姐便上手帮忙。

从晚8点到晚10点,这辆垃圾分类三轮车在汪芝麻胡同里转悠个七八趟,无论是老人还是上班族,基本都能赶上垃圾投放的时间段。

息伟告诉记者,自从汪芝麻胡同开始试行垃圾分类不落地以来,人工成本的确提高了。过去垃圾分类三轮车的主要任务是巡查,工作人员看到垃圾桶满了就清理,每天会安排4至5个车次,现在定时回收垃圾,便增加到了7至8个车次,负责这项工作的人员数量也要相对增加。而且垃圾分类指导员还要守在现场,和居民面对面交流指导,工作比过去更繁重。

居民异味投诉下降邻里矛盾也少了

“不在胡同里设置桶站是好事。”回想起一年前刚刚实行垃圾分类工作时,胡同里如何设置桶站是让息伟倍感头疼的一大课题。按照要求“撤桶并站”后,保留下来的桶站实际容量比过去单个桶站要大,占的地方也更多,在狭长的胡同里,这一组桶站能放在哪儿呢?硕大的垃圾桶站放在谁家的窗根底下居民都不乐意。以汪芝麻胡同为例,过去留下的这组垃圾桶站便因为居民反对搬过4次家。

接踵而至的便是居民投诉,尤其是夏季暴雨后再加上暴晒或闷热,垃圾桶产生的异味成为居民投诉焦点。趁着今年汛期,汪芝麻胡同开始试行垃圾分类不落地,景山街道统计发现,相关问题的投诉量大幅下降。息伟说,过去还有一些关于邻里矛盾的投诉,追根溯源也与垃圾投放不当有关,现在这类“节外生枝”的问题也消失了。

相关投诉减少后,街道职能部门、社区、保洁人员应急处置的工作量下降了。今年6月起,北京市城管执法局开展生活垃圾分类专项执法检查,在胡同实行垃圾分类不落地还减轻了街道综合行政执法队的工作负担。

今年5月,东城区发布的新版《关于进一步推进居民生活垃圾分类工作指导意见》指出,东城区今年继续强化党建引领,鼓励多元参与,力争年底实现全区示范小区占比达到20%和平房区“垃圾不落地+垃圾分类”工作全覆盖,年底前每个街道至少创立3个“定时定点投放”试点小区。

梳理垃圾分类方面的市民投诉记者发现,尤其对平房区而言,垃圾分类不落地实现全覆盖在七八月份是最好的推行时期。相比其他季节,夏季与垃圾异味相关的问题投诉量成倍激增,平房区垃圾分类不落地可以快速扭转这一局面,同时也让居民看到最明显的改变,更容易理解和认可垃圾分类工作。

(原标题:盛夏时节垃圾不落地正当时)

来源:北京日报本报记者景一鸣文并摄

流程编辑:u

版权声明:文本版权归京报集团所有,未经许可,不得转载或改编。

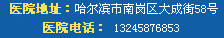

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/8737.html