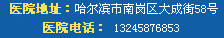

4位“90后”同住小院60

修缮后的小院整洁而温馨

老人将收集来的石头摆在院内

居民正在打理院内的绿植

西临北海,东接景山,连接两地的景山社区陟山门街如今有一个“幸福小院”,小院内3户人家有4位90岁老人。经过改造,院内的私搭乱建不见了,取而代之的是一个会客凉亭和桌椅板凳。院里老人们还利用自己的才艺装扮小院。看着自家的小院,4位“90后”经常坐在一起感叹,这里就是“幸福小院”。

包片社工每日来探望

青砖灰瓦,砖木结合,偶尔传来一两声鸟鸣。跨进陟山门街1号院,院内花木扶疏,幽雅宜人,绿植高低错落,映着秋日的阳光,风摇影动,古朴闲适的生活气息扑面而来。小院内的4位老人都出生于年,今年虚岁90,属猴。

面对近期国内新冠肺炎疫情形势,包片社工李云再次来到“幸福小院”,提醒老人们做好日常防护。“这4位老人是社区的宝,每天都有社区工作者来探望。”李云说,由于小院里都是老住户,子女又不在身边,社区工作人员便会经常过来看看。附近的居民也会经常过来与院内老人一起坐在院子里晒晒太阳,聊聊天。

今年重阳节,什刹海街道市民服务中心副主任郭云,还带着社区工作者送来了一早做好的重阳糕和寿桃。住在“幸福小院”内的刘玉珍老人接过一块重阳糕,在郭云的帮助下点上蜂蜜,糖桂花,咬了一大口,脱口而出“香!”为了做好为老服务,郭云成了老人们的家人,大事小情老人们都会找“小云”帮着看看。

违建饭馆变身小凉亭

据了解,陟山门街1号院曾是北京市总工会的职工宿舍。年,刘玉珍首先搬到小院里最南侧的厢房,后续又渐渐搬进来4户人家。早些年大家做饭都烧小煤球,各家就在屋檐下方支起小炉子,每到饭点便炊烟袅袅。后来随着天然气改造的推进,大家便在自家屋檐下搭起了小厨房。

上世纪80年代个体经济不断发展,有人利用小院房屋沿街开起了小饭馆。几年过去,饭馆几经易主规模不断扩大,便在小院里搭起违建作为后厨,一下子让本就不宽敞的小院变成了“大杂院”,唯一的一条路也被挤占得仅有一米宽。

居民一直被污水油烟、早晚吵闹所困扰,违法建设的餐馆后厨几乎占据了整个院墙,一直延伸到了杜昌基老人家门前。“这个大厨房在院里好多年了,出门不方便,而且油烟味也特别重,玻璃上常年都是油渍,根本擦不出来。”杜昌基的老伴孙绍民介绍道。

为了满足居民对环境改善的需求,年,什刹海街道办事处、景山社区联合多部门,共同对院内及周边的违法建设进行了集中拆除,并利用院内腾出来的空地搭建了玻璃凉亭。古香古色的藤架,配备了休闲的桌椅,昔日“脏乱差”的环境不见了,变成了温馨怡人的“幸福小院”。如今,老人们还自发成为环境的维护者,把小院收拾得干干净净。

邻里60年没吵过架

问及“幸福小院”的“幸福秘籍”,杜昌基说邻里守望,互相体谅是小院和谐幸福的最大法宝。4位老人都随和大度,共同居住60多年,互相间从没红过脸,各自的家庭成员之间也很和睦。

如今这4位老人都已经是三代或者四代同堂,晚辈们陆续搬出了老院子。虽然孩子们多次提出要接老人去同住,可老人们纷纷以不习惯、爬楼难等理由拒绝了。刘玉珍一语道出实情:“都是因为舍不得老邻居,所以才愿意守在老房子里。”

老人们生活在小院里,虽然兴趣各异,但维护小院友好温馨的目标一致。杜昌基笑称:“赵新富是我们院的院长,刘玉珍是我们的主任,我是大家的‘外交部长’。”由于赵新富和刘玉珍的听力衰退,杜昌基就成了大家的耳朵,社区有什么政策先告诉他,他再告诉小院居民。如果街坊邻居需要办理一些手续,杜昌基还会帮着跑腿儿。院里居民还有一个“早安约定”,每天早上8点,如果哪位邻居没有出门,他们就会敲门问问情况。

“邻里好,赛金宝。”在这个简陋却充满温情的小院里,风雨共济60年里营造的良好氛围和邻里情,让普通小院成了幸福小院。(北京西城报 记者张骜 段雁南文 记者姜灏摄)

(责任编辑:王宇静)

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/1764.html