01

楼市温州LOUSHIWENZHOU

校长调动、师资轮换、多校划片、名额分配……自高层对学区房采取降温措施以来,上面这些热词就频频刷爆朋友圈。

日前,温州为化解学区房热现象,提出了深化集团化办学、加快教师流动、积极推进学区房与住房脱钩、扩大优质高中名额分配招生比例等措施。

去年温州曾提出,到年,全市义务教育公办学校集团化办学覆盖率达%。从而,大家看到如今温州遍地“学区房”,正是由于新学校均被纳入名校管理。

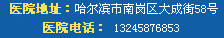

二中滨江校区实景近期,温州不少学校校长实行了轮换。在北京等城市启动教师轮岗机制之下,温州是否会推行教师轮岗,已经引发不少猜测。

今年起,我市优质示范普通高中(省一级特色示范学校和县中)招生名额分配到各初中学校的比例,提高到不低于60%,确保绝大多数初中都有人能上重点高中(个别较差的初中,在重点高中降20分后,依旧无人达标,从而取消分配名额)。

另外,今年起,瓯海区三垟街道、新桥街道、景山街道,开始多校划片。

上述措施,均围绕管理、师资、生源三大因素降温学区房,可见它们是一所名校不可或缺的三大关键因素。

02

楼市温州LOUSHIWENZHOU

那么,管理、师资、生源,哪项因素对学校质量影响更大?

其实,没有好生源,再好的管理、师资,也是巧妇难为无米之炊,甚至因校风问题,领导、教师不少精力要花在教学之外。因此不少人看来,生源是学校质量关键中的关键,是影响学区房价格的主要因素。

优质的生源更多来自中产阶级家庭!他们大多凭读书挤入中产阶级,深知读书的回报,又不像富豪们有更多出路,从而将读书视为孩子今后几乎唯一途径,非常重视下一代教育。

为了子女获得更优质的教育,中产阶级成了购买学区房、参加补习班的鸡娃主力群体。根据往年的中高考状元报道,他们往往出自公务员、医生、企业高管等家庭。部分教师,以家庭情况、家长职业来判断学生潜力。

温州老城区中产阶级,更多聚集在高质量城市化区域。高质量城市化反映了该区域在人口就业、经济发展、城市建设、社会发展、居民生活、生态环境等方面的达到一定质量。

高质量城市化区域不一定多“高大上”,但具备了现代化城市特征。这里往往是相对文明、讲规则的地方,更容易塑造出遵守纪律的人,为培养高素质人才奠定了环境基础。

生源的差异,某种程度上是区域、社会的发展不平衡。因此,生源质量的差异背后就是城市化的质量问题。

03

楼市温州LOUSHIWENZHOU

从这个角度看,学校质量,是对其辖区城市化质量的反映。当然,这存在一定滞后性。一所名校也需要较长时间的磨合、培养、沉淀,不可能一蹴而就。更早城市化、如今已非常老旧的老城区,依旧聚集着名校

老城区的“老破小”学区房市实验中学、2中、广场路小学、建设小学、瓦市小学(均指总校区)等,它们统统位于老城区,还是古城(历史街区)范围内,经历了数十年的城市化。这些学校也有着数十年甚至百年历史,沉淀深厚。古城以外的老城区,12中、8中以及蒲鞋市小学、城南小学(均指总校区),也是不错的学校。

不在老城区的名校仅有南浦实验中学,它的辖区处在老城、新城之间,有着高质量的城市化,深受温州中产阶级喜爱。南浦实验中学近几年迅速崛起,还带动了曾经非常普通的南浦小学

下吕浦拥有较高质量的城市化水平如今,哪怕老城区遍地“老破小”,中产阶层搬至新城,这种惯性依旧还在,大家对老牌名校更放心。同时,哪怕新城都有点旧了,都没培育出一所名校,连中等水平学校都极少,整体教育质量较差,不被中产阶级认可。

孩子到了入学年纪,他们卖了房住回“老破小”学区房,生活质量严重下降。一些经济实力允许的家庭,住着新城的大房子,却免不了每天早晚高峰接送,为城市添堵。

名校集中老城区并非温州独有,但这种现象不利于城市可持续发展。如果说学校质量滞后于城市化进程,温州新城滞后太久。

04

楼市温州LOUSHIWENZHOU

为什么新城没有好学校?长期以来,温州城市化质量低、半城市化现象严重!这种现象,十年前曾被一位市委有关领导一针见血指出,他形容温州“既不像城又不像村,还处于半城市化状态,城市化的滞后也带来了消极的恶果。”

那时候,在温州60.7%的城市化率中,仅有20.5%的人口才是真正意义上的城市人口,这些剩余的近40%的人口处于半农半城的过渡性状态,他们从事非农职业,但生活方式却属于农村式的。

当年温州新城与城中村交织场景最直观的体现,就是当年温州遍地的城中村,新城与农村交织在一起,高档小区背后就是城中村。横渎、上田、洪殿、杨府山这些黄金地段都是“脏乱差”的地方,更不用说葡萄棚、牛山、城西等地连片形成大范围城郊结合部了。

城郊结合部有着浓厚的江湖气息,家长总体不重视教育、不尊重知识,与中产阶级格格不入。对于学校来讲,他们属于相对不佳的生源,易导致校风不良。此外,一些带“编号”的学校,前身是乡镇学校,换了个马甲,本质不变。

当年温州新城与城中村交织场景不仅仅是新城,老城区一些中等以下水平的学校,也有一个共同特征——拥有城郊结合部辖区。连发展较好的城东都如此,一度发展停滞的城西,有着更庞大的城郊结合部,教育质量整体靠后。

物以类聚,人以群分。近朱者赤,近墨者黑。出淤泥而不染只是少数。当城中村、城郊结合部相对不佳的生源进入新城的学校,影响了校风,最终劣币驱逐良币,新城的中产阶级不得不重返老城。既然要大动干戈买学区房,他们便冲向最好的学区房。

05

楼市温州LOUSHIWENZHOU

近几年,在“大拆大整”中,大量城中村、城郊结合部被拆除,建起现代化城市。同时,在集团化办学浪潮之下,多数新区布局了名校分校、新校区。遍地“学区房”,正是温州城市化质量提升的表现之一。

从城中村、城郊结合部到“进小区”、“上楼”,需要时间适应。分校、新校区的培育,更需要时间去磨合、沉淀。不过,当原住民分散、商品房供应增加、多余安置房转向二手市场,中产阶级正在涌入这些地方。

从国家导向来看,“房住不炒”、打压教育培训、控制互联网资本,都在为中产阶级减负,朝着中间大、两头小的“橄榄型社会”前进。

那么,短期内不指望这些新区出现优质学校,但长期看,随着温州城市化质量整体提升、区域之间差距缩小、市民综合素养整体提升,温州学校之间的生源质量,也有望缩小差距,出现更多中等水平学校,留住辖区内的中产阶级。眼下,中央绿轴区域、瓯海中心区、龙湾中心区的学校,已经有点迹象。

中央绿轴附近原先的城中村、农田只要孩子能进一所中上水平的学校,校风正常,有约50%的普高率与重点高中名额分配,孩子在眼前所见的平台内,凭自身努力也能获得相应成绩。当学校之间差距缩小,更多中产阶级愿意就近入学,届时学区房或许还有,但应已明显降温。

因此,对于不着急读书、仅作长远打算的购房者来讲,没必要挤破头高价去买“老破小”学区房。倘若商品房集中,周边各方面资源足够优质、城市化质量高,可以放心住下去,今后大概率能获得一座中等水平的学校。

城市化水平,影响着这座城市的方方面面,学校质量只是一个缩影。温州人,苦于半城市化久矣。

当温州大刀阔斧铲除了城市中的顽疾,这座城市正步入发展正轨。温州人的整体教育水平、综合素养,未来也将得到提升。

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbjc/8728.html